Gestein des Jahres

Gestein des Jahres 2025: Ton

In der Musik besteht ein Ton normalerweise aus komplexen Schwingungen mit mehreren Obertönen. Die wichtigsten Eigenschaften sind die Tonhöhe, die Tonstärke, die Klangfarbe (Timbre) und die Tondauer. Bei dem Ton, der von einem Fachkuratorium unter Leitung des Berufsverbandes Deutscher Geowissenschaftler e.V. (BDG) zum Gestein des Jahres ernannt wurde, handelt es sich im Gegensatz dazu um ein feinkörniges Lockergestein.

Ton als Rohstoff

Dass Ton mit zu den ältesten und wichtigsten Roh- und Werkstoffen der Menschheit gehört, liegt an den besonderen Eigenschaften des Materials: Ton ist quellfähig, d.h. er kann Wasser aufnehmen und damit sein Volumen vergrößern und bei einem ausreichenden Wassergehalt ist Ton plastisch verformbar. Wenn der geformte Ton dann getrocknet wird, ist er haltbar. Auf diese Weise bilden getrocknete Lehmziegel einen wichtigen Baustoff in vielen Teilen der Welt. Stabiler und belastbarer noch ist gebrannter Ton – aufgrund der mineralogisch-texturellen Umwandlungen beim Brennvorgang. Produkte aus gebranntem Ton werden zusammenfassend als Keramik bezeichnet. Die Verwendung von Ton als Rohstoff für Gefäße aller Art, aber auch für Mauersteine, Dachziegel und auch Kunstwerke ist bis in das Jungpaläolithikum hinein belegt. Als älteste bekannte Tonfigur gilt die Venus von Dolní Věstonice bei Brno/Brünn in Tschechien, die zusammen mit zahlreichen Tierfiguren gefunden wurde und deren Alter auf 25.000 bis 29.000 Jahre geschätzt wird. Die Bedeutung von Ton als Rohprodukt für Baustoffe, für Wand- und Dachziegel (Mauersteine, Klinker, Dachpfannen u.v.a.) hält bis heute an. Außerdem wird Ton zur Abdichtung von Kanälen, Teichen, Deichen und Deponien eingesetzt. Mächtigere Formationen von hochdichtem Ton werden als Endlager für radioaktive Abfälle diskutiert; zum Beispiel favorisiert die Schweiz diese Lösung. Ton ist aber auch Rohstoff in der Zementindustrie und bei der Herstellung von feuerfester Schamotte, die für die Innenauskleidung von Öfen z. B. in der Stahl- und Glasindustrie benötigt wird. Bei der Herstellung von Papier wird Ton als Füllstoff eingesetzt, um das Papier weicher und geschmeidiger zu machen und ihm eine glatte Oberfläche zu verleihen. Ton findet man ebenfalls in medizinischen und kosmetischen Produkten sowie in therapeutischen Anwendungen (Fango).

Was ist Ton?

Ton ist ein sedimentäres Lockergestein, welches überwiegend aus Partikeln mit Korngrößen ≤ 2 µm besteht, bei denen es sich meist um Tonminerale handelt. Die Bildung des Gesteins „Ton“ beginnt in einem ersten Schritt mit der chemischen Verwitterung von Feldspat- und Glimmer-reichen Gesteinen unter Neubildung von Tonmineralen wie z.B. Montmorillonit, Illit, Smektit, Kaolinit und Chlorit. Hinzu kommt die mechanische Zerkleinerung der mehr oder weniger grobkörnigen Ausgangsgesteine infolge physikalischer Verwitterung oft in Verbindung mit Transportprozessen (z.B. marin, fluviatil, glazigen). Unter ruhigen Sedimentationsbedingungen werden die dabei entstandenen feinkörnigen, Tonmineral-reichen Partikel abgelagert und bilden dadurch die heute uns zur Verfügung stehenden Tonvorkommen. Zusätzlich können im Ton biogene Beimengungen z.B. in Form zerkleinerter Kalkschalenreste als auch organischer Substanzen (u.a. Huminsäuren) enthalten sein.

Tonminerale, oft vergesellschaftet mit Schluff, Sand, Kies oder sogar Geröllen, kommen aber auch in weiteren Sedimenten vor (Lehm, Löss, Mergel etc.). Hierbei liegen die prozentualen Anteile der Tonminerale am Gesamtgestein niedriger als in der Gruppe der Bentonite, Kaolinite und „reinen“ Tone, was auf die Art und Weise des Transports sowie der Ablagerung bei der Entstehung zurückzuführen ist. Die Übergänge zwischen allen aufgeführten Tonvarietäten sind hierbei fließend.

Taufe des Gesteins des Jahres 2025

Die Präsentation und Taufe des Gesteins des Jahres 2025 erfolgt in Zusammenarbeit mit dem transnationalen deutsch-polnischen UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des UNESCO-Titels stattfinden. Erstmals wird die Gesteinstaufe damit grenzüberschreitend unter Beteiligung der polnischen Partner abgehalten. Im Gebiet des Muskauer Faltenbogens hatte Ton eine große Bedeutung für dessen rohstoff- und standortbezogene Wirtschaftsentwicklung, beginnend mit der Alauntongewinnung zum Ende des 16. Jahrhunderts. Von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung waren die eisenarmen Tone der Rauno-Formation (Miozän), die in der Herstellung von Ziegeln, Industriekeramik sowie Gebrauchs- und Zierkeramik Anwendung fanden. Im Rahmen von Veranstaltungen und Publikationen wird die Öffentlichkeit ein Jahr lang über das ausgewählte Gestein, seine Geologie, seine Funktion im Naturraum, seine Verwendung und seinen Abbau informiert. Veranstaltungen zum Gestein des Jahres werden auf der Internetseite des BDG (www.geoberuf.de) angekündigt.

Gestein des Jahres 2024: Suevit

Süddeutschland, im Miozän // Vor etwa 14,8 Millionen Jahren ereignete sich im Herzen Süddeutschlands ein kosmischer Einschlag, als ein gewaltiger Asteroid mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Kilometer auf die Erde stürzte. Dieser Aufprall führte zu einer dramatischen Schockwelle, die den Untergrund des Gebietes der heutigen schwäbisch-fränkischen Alb erschütterte und gewaltige Mengen an Material in die Atmosphäre schleuderte. Heute findet man im und um den Krater das Impaktgestein Suevit – Unser Gestein des Jahres 2024.

„Mitten in Deutschland finden wir einen der besterhaltenen Impaktkrater weltweit – das ist eine Besonderheit auf die wir durch die Nominierung des Suevit als Gestein des Jahres hinweisen wollen.“, so Dr. Manuel Lapp, Sprecher des Fachkuratoriums. Der Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler hat Suevit zum Gestein des Jahres 2024 ernannt. Seit 2007 macht der BDG das Gestein des Jahres der breiten Öffentlichkeit bekannt und weist somit allgemein auf die Bedeutung der Geowissenschaften und der Gesteine im täglichen Leben hin.

Vorkommen und Verwendung

Der Name Suevit geht auf die Erstbeschreibung im Nördlinger Ries im Jahre 1919 zurück, der sich in der Bedeutung „Schwabenstein“ vom lateinischen Suevia für Schwaben ableitet. Erst in den 1960er Jahren konnte die Entstehung des Rieskraters und damit auch die des Suevits mit einem Impakt erklärt werden, durch den Nachweis von im Suevit enthaltenen Mineralen, die nur unter extrem hohen Drücken und Temperaturen entstehen. Heutzutage wird der Name Suevit weltweit für Gesteine verwendet, die durch einen Impakt entstanden sind.

Der Suevit lässt sich gut bearbeiten und wurde deshalb schon von den Römern als Baustein verwendet. Bekanntes Beispiel aus späterer Zeit ist die 1505 fertiggestellte St. Georgskirche in Nördlingen mit ihrem 90 m hohen Turm „Daniel“. Auch die Nördlinger Stadtmauer und viele repräsentative Gebäude in der Stadt sind aus Suevit erbaut. Überregionale Beispiele seiner Verwendung sind vor allem aus der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert bekannt: die Oberpostdirektion Grottenau in Augsburg (1908), die Außenstelle des Eisenbahn-Bundesamtes in München (1916), das Königlich-Bayerische Postamt am Ostbahnhof in München (ca. 1910), das Haupttelegraphenamt in Berlin (1916) und das Messehaus „Specks Hof“ in Leipzig (1909). Für die Produktion von Trasszement wird der Suevit noch heute in zwei Steinbrüchen abgebaut.

Gestein des Jahres 2024

Die Präsentation und Taufe im Jahr 2024 erfolgt in Kooperation mit dem UNESCO Global Geopark Ries, dem RiesKraterMuseum in Nördlingen, der Märker Zement GmbH, dem Bayrischen Industrieverband Baustoffe, Steine und Erden e.V. (BIV), dem Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, sowie dem Bayrischen Geologischen Dienst im Landesamt für Umwelt (LfU) und der Schwenk Zement GmbH & Co. KG. Im Rahmen von Veranstaltungen und Publikationen wird die Öffentlichkeit ein Jahr lang über das ausgewählte Gestein, seine Geologie, seine Funktion im Naturraum, seine Verwendung, sowie über die Gewinnung informiert.

Veranstaltungen zum diesjährigen Gestein des Jahres werden auf der Website des BDG bekannt gegeben.

Ellen Mallas

BDG Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V.

Gestein des Jahres 2023: Grauwacke

Das Gestein des Jahres wird jährlich vom BDG, dem Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler e.V. gekürt und soll auf Gesteine aufmerksam machen, die aufgrund ihrer geologischen Entstehung oder ihrer wirtschaftlichen Nutzung von Bedeutung sind.

Im Jahr 2023 Jahr ist es die Grauwacke.

Nie gehört? Da sind Sie nicht allein, denn das Gestein ist relativ unspektakulär bzw. wenig bekannt. Aus unserem Alltag ist es aber nicht wegzudenken. Den Begriff „WACKErsteine“ kennen Sie aber bestimmt aus dem Märchen „Der Wolf und die sieben jungen Geißlein“ der Gebrüder Grimm. Ein Wackerstein ist ein Schotter- oder Pflasterstein aus Grauwacke. Die wurden dem Unhold, nachdem die Geißlein, die er gefressen hatte, befreit waren, in den Bauch eingenäht und zogen ihn in den Brunnen, in dem er schließlich ertrank. So weit, so gut!

Der Begriff „Grauwacke“ stammt ursprünglich aus dem Harz und wird mindestens seit dem Jahr 1780 von den dortigen Bergleuten für ein grau-grünliches, sehr festes Gestein verwendet. Aus der deutschen Sprache fand der Begriff Einzug in alle europäischen Sprachen: z. B. englisch: greywacke, portugiesisch: grauvaque.

Grauwacken werden aufgrund ihrer Beständigkeit gerne als Pflaster- und Mauersteine verwendet, aber auch als Schotter, Splitt und Betonzuschlagsstoffe eingesetzt. Wenn Sie also durch eine Altstadt flanieren oder mit der Bahn in den Urlaub fahren, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Grauwacke unter ihren Schuhen bzw. den Bahnschienen.

Doch wie ist dieses unscheinbare Gestein entstanden?

Grauwacke wurde im Meer gebildet. Das Material dafür stammte aus Flüssen, die es aus den Gebirgen herantransportierten und auf dem flachen Kontinentalshelf unter Wasser ablagerten. Kamen diese Ablagerungen zum Beispiel durch ein Erdbeben oder das Überschreiten eines kritischen Hangwinkels ins Rutschen, verlagerte sich das Material in einem gigantischen Trübestrom bis zu 100 km weit ins tiefere Wasser. Dabei lagerten sich große und schwere Bestandteile eher ab als feines Material, was dazu führte, dass Grauwacken häufig eine sogenannte gradierte Schichtung aufweisen: unten grob – oben fein bis hin zu fein laminiert. Geologen sprechen gerne von einer Bouma-Sequenz. Eine solche Abfolge ist typisch für Grauwacken und macht sie so abwechslungsreich. Fossilien sind allerdings eher selten darin enthalten.

Im UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen gibt es keine Grauwacke. Die nächsten Vorkommen finden sich im Thüringer Schiefergebirge, im Harz und in der Lausitz. Insgesamt wird in 21 deutschen Steinbrüchen Grauwacke für verschiedenste Einsatzzwecke abgebaut.

Gestein des Jahres 2022: Gips und Anhydritstein

Gips- und Anhydritstein bestehen aus einem einzigen Mineral: Kalzimsulfat. Sie werden daher auch als monomineralische Gesteine bezeichnet. Der wesentliche Unterschied zwischen Gips und Anydritstein besteht im höheren Kristallwassergehalt des Gipssteins. Geologen bezeichnen Anhydrit daher scherzhaft als Gips ohne Wasser. Am Besten wird der Unterschied in den chemischen Formeln der Minerale deutlich:

Gips: CaSO4 * 2H2O

Anhydrit: CaSO4

Gips- und Anhydritstein kommen in der Regel immer gemeinsam vor, denn Anhydrit wurde aus Gips gebildet. Dies geschah durch die Überlagerung von Gipsgestein mit immer neuen Sedimenten, sodass Druck und Temperatur stiegen und dem Gips so das Kristallwasser entzogen wurde.

Umgekehrt kann sich durch Wasseraufnahme zum Beispiel an der Erdoberfläche aus Anhydrit über geologische Zeiträume auch wieder Gips bilden. Dringt das Wasser durch Klüfte und Spalten tiefer in das Gestein ein, kann Gips auch in größeren Tiefen entstehen.

Gips- und Anhydritstein kommen in Thüringen vor allem im Südharz, am Kyffhäuser, in Südthüringen bei Unterwellenborn und am Nordrand des Thüringer Waldes, also auch im UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen vor. Gipsfundstellen gab und gibt es zum Beispiel zwischen Schmerbach und Seebach, im Drei Gleichen-Gebiet am Eckhardtshög bei Mühlberg oder im Alabasterbruch unterhalb der Wachsenburg an der GeoRoute 2. Gips wurde auch in Kittelstahl bei Ruhla, im Herzog-Ernst-Stollen bei Friedrichroda (der späteren Mariengashöhle, GeoRoute 7) und untertage in Floh-Seligenthal abgebaut.

Aber warum ist Gips- und Anhydritstein so wichtig, dass sie zum Gestein des Jahres 2022 gekürt wurden?

Ganz einfach: sie sind gefragte Rohstoffe vor allem in der Bauindstrie, denn viele unserer modernen Baustoffe bestehen in Teilen oder ganz aus Gips- bzw. Anhydrit: Wandbauplatten, Gips-Faserplatten, Stuckgips, Gips- und Anhydrit-Estriche und Zement, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus wird Gips in der Lebensmittelindustrie, in der Kosmetik- und Pharmaindustrie, in der Medizin und in der Landwirtschaft eingesetzt.

In Deutschland werden jährlich ca. 10 Millionen Tonnen Gips- und Anhydritstein verbraucht. Ein großer Teil des Gipses kommt heute noch aus sogenannten Rauchgasentschwefelungsanlagen. Der REA-Gips entsteht dabei im Kontakt der schwefelhaltigen Kraftwerksabgase mit einer Kalksuspension und reagiert chemisch zu Kalziumsulfat. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2038 fallen damit auch ca. 5 Millionen Tonnen REA-Gips weg, weshalb die Nachfrage nach natürlichen, chemischen (Industriegipse) und sekundären Gipsen (Recycling-Gipse, aufbereitete Phosphorgipse) in Zukunft weltweit steigen wird.

Informationsmaterial des UVMB

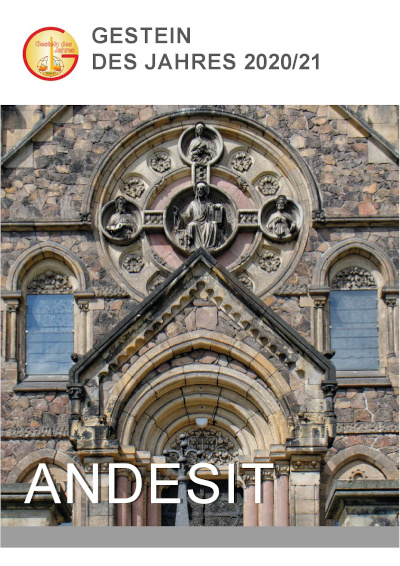

Gestein des Jahres 2020/21: Andesit

Seinen Namen erhielt das Gestein von den Anden in Südamerika, wo es weit verbreitet ist. In Deutschland kommt es u.a. im Thüringer Wald vor. Das Gestein des Jahres wird seit 2007 jährlich von einem Expertengremium gekürt, um die geologische Entstehung und wirtschaftliche Bedeutung der Gesteine in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Der Unternehmerverband Mineralische Baustoffe e.V. (UVMB) gibt dazu eine Schriftenreihe aus übersichtlichen und leicht verständlichen Flyern sowie umfangreichen Broschüren mit hochkarätigen Fachbeiträgen heraus, die laufend erweitert wird (Quelle: www.uvmb.de). Die aktuelle Broschüre zum Gestein Andesit könne Sie durch Anklicken öffnen. Sie finden sie neben anderen Publikationen auch in der Mediathek des UVMB unter www.uvmb.de.